黄芩以其苦寒之性,成为中医清泻实热的“利器”,从《伤寒论》到现代临床,始终占据重要地位。合理应用需遵循“中病即止”原则,配伍得当可发挥其卓越疗效,为湿热、热毒之证提供天然解决方案。

一、药物来源

黄芩为唇形科植物黄芩的干燥根,主产于中国河北、山西、内蒙古等北方地区,又名:山茶根、土金茶根、枯芩、青子芩、子芩、宿芩、藎尾芩、黄金条根。其根于春、秋季采挖,除去须根及泥沙后晒至半干,再撞去粗皮,切片晒干或低温烘干。传统炮制方法包括生用、酒炙(增强清上焦热功效)或炒炭(用于止血)。

二、典籍记载

《神农本草经》:将其列为中品,称其“主诸热黄疸,肠澼泄痢,逐水,下血闭,恶疮疽蚀火疡”。

《本草纲目》:(李时珍)言其“苦平、无毒……治风热湿热头疼,奔豚热痛,火咳肺痿喉腥”。

《伤寒论》:黄芩入方治疗少阳证(小柴胡汤)及阳明热盛(葛根芩连汤),奠定其和解少阳、清泻里热的地位。

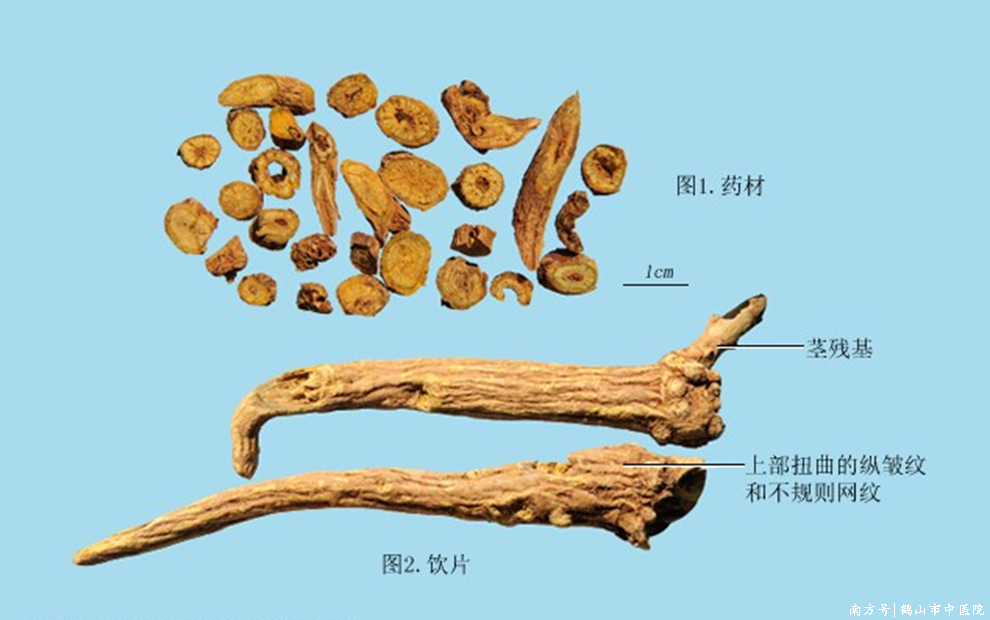

三、药材性状

黄芩呈圆锥形,表面棕黄色或深黄色,粗糙,有不规则纵皱纹。质硬而脆,断面黄色,皮部与木部相间呈放射状,老根中心常枯朽成“枯芩”(质地轻泡),新根坚实称“子芩”。气微,味苦。

四、性味归经

性味:苦,寒。

归经:肺、胆、脾、大肠、小肠经。

五、功能主治

黄芩以“清热燥湿”为核心功效,主治:

湿热证:如湿温暑湿、黄疸、泻痢。

肺热咳嗽:肺热壅盛之高热、咳喘。

血热出血:吐血、衄血、崩漏。

胎动不安:血热所致妊娠下血。

热毒疮疡:痈肿、咽喉肿痛。

六、临床应用

1.呼吸系统疾病

肺热咳嗽:与桑白皮、知母配伍(如清气化痰丸)。

肺炎、支气管炎:银翘解毒片(含黄芩)缓解发热咽痛。

2.肝胆疾病

湿热黄疸:茵陈蒿汤(配茵陈、栀子)治阳黄。

3.妇科疾病

胎热胎动:与白术、当归同用(如当归散)。

4.感染性疾病

高热惊厥:黄芩注射液辅助退热。

痈肿疮毒:蒲公英、连翘配伍清热解毒。

七、注意事项

禁忌人群:脾胃虚寒、食少便溏者慎用。

八、药膳推荐

1.黄芩茶

黄芩片5克,沸水冲泡代茶,清热利咽,缓解风热感冒。

2.黄芩排骨汤

黄芩10克,排骨200克,加百合、薏米炖煮,祛湿止咳。

3.黄芩粥

黄芩粉3克,大米50克煮粥,加冰糖调味,适用于小儿风热感冒。

中医治病需辨证施治,因个体差异,服用中药前,建议先咨询专业的中医师和中药师!要想学到更多中医药知识,请持续关注鹤山市中医院公众号哦!

END

(供稿:药剂科梁青霞 审核:胡妙珍)