在广袤的中药宝库中,薏苡仁以其独特的“药食同源”身份闪耀着温润的光芒。它既是餐桌上健脾祛湿的佳品,又是方剂中力专效广的良药。这看似平凡无奇的白色小粒,承载着古人祛病延年的智慧,更在现代医学研究中展现出多元的健康价值。其性平而不峻,利湿而不伤正,健脾而不滋腻,堪称自然界赐予的“祛湿圣品”与“养生珍宝”。

中药来源

中药薏苡仁,来源于禾本科一年生或多年生草本植物薏苡的干燥成熟种仁。通常在秋季果实成熟时采收植株,晒干后打下果实,再碾去坚硬的外壳(总苞)、种皮及杂质,收集所得的白色种仁即是药用薏苡仁。

典籍记载

薏苡仁的应用历史悠久,最早记载可追溯至《神农本草经》,被列为上品,谓其:“主筋急拘挛,不可屈伸,久风湿痹,下气。久服轻身益气。”张仲景在《金匮要略》中创制了著名的薏苡附子败酱散治疗肠痈(阑尾炎),以及麻杏苡甘汤治疗风湿在表。《名医别录》补充其“除筋骨中邪气不仁,利肠胃,消水肿,令人能食。”李时珍在《本草纲目》中更深入总结了其功效:“健脾益胃,补肺清热,去风胜湿… 治热淋、筋骨痹… 消水肿。”历代医家对其健脾渗湿、舒筋除痹、清热排脓的功用推崇备至。

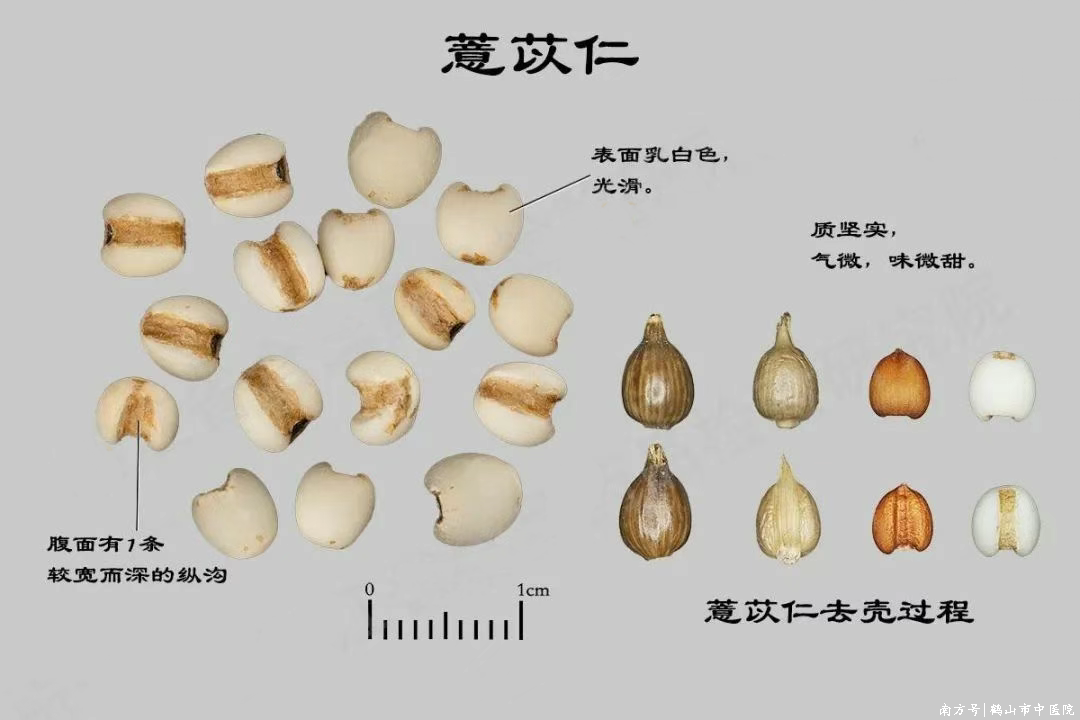

药材性状

本品呈宽卵形或长椭圆形,长4~8mm,宽3~6mm。表面乳白色,光滑,偶有残存的黄褐色种皮;一端钝圆,另端较宽而微凹,有1淡棕色点状种脐;背面圆凸,腹面有1条较宽而深的纵沟。质坚实,断面白色,粉性。气微,味微甜。

性味归经

味甘、淡,微寒。入脾、胃、肺经。

功能主治

薏苡仁的核心功效围绕其健脾、渗湿、清热三大特性展开:

健脾渗湿止泻

主治脾虚湿盛引起的腹胀、食少、便溏腹泻、水肿、脚气浮肿、妇女带下量多色白等症。尤擅治脾虚湿盛之久泻,是补脾除湿的要药。

利水渗湿消肿

用于水湿停聚所致的水肿、小便不利等症。其力缓不伤正气。

渗湿除痹,舒筋缓急

主治湿滞经络筋骨所致的风湿痹痛,筋脉拘挛,关节屈伸不利,尤其适用于湿重于热者。

清热排脓消痈

用于治疗内痈。

肺痈(肺脓肿)

胸痛、咳吐脓痰腥臭。

肠痈(阑尾炎)

右下腹疼痛拒按。

清利湿热

可治疗湿温初起或暑湿夹湿引起的身体困重、发热不畅、胸脘痞闷、舌苔厚腻等。

生用消痈散结

生薏仁性微寒清热力强,兼能消散湿邪凝结,现代也常用其配伍治疗扁平疣、传染性软疣等皮肤疾病。

药膳推荐

薏苡仁药性平和,味道清淡,非常适合日常食疗保健。

基础健脾祛湿粥

组成:薏苡仁50克,粳米50克(或等量)。

做法:薏米提前浸泡2-3小时,与粳米同煮成粥。

功效:健脾祛湿。适合日常保健及脾虚湿盛引起的腹泻、乏力者。体质偏寒者可将薏米略炒黄后煮粥。

赤小豆薏仁汤

组成:薏苡仁50克,赤小豆50克。

做法:薏米、赤小豆提前浸泡后同煮,可加少量冰糖调味(或咸味)。

功效:利水消肿,清热祛湿。适用于水肿、小便不利、皮肤湿疹、暑湿困重者。

茯苓薏米饮

组成:薏苡仁30克,白茯苓15克。

做法:两者洗净,加水适量煮沸后转小火煮30分钟,滤渣取汁饮用。

功效:增强健脾祛湿功效,利水渗湿。适用于脾虚湿盛明显者。

薏仁冬瓜排骨汤

组成:薏苡仁50克,冬瓜500克,排骨适量,生姜数片。

做法:排骨焯水,与浸泡后的薏米、生姜同煮约1小时,再加入冬瓜块煮至熟透,调味即可。

功效:健脾利湿,清热解暑。夏季佳品,尤适合湿热体质或有水肿者。

07注意事项

孕妇慎用;津液亏耗、便秘者慎用;阴虚(津液不足)体质或大便燥结者应慎用或避免单用大量。

附:生熟功效侧重

生薏米:偏于清热利湿,除痹排脓,常用于热象明显的湿热诸症、痹痛、痈肿疣疮。

炒薏米:寒性减弱,长于健脾止泻,补益作用稍强。更适合脾虚便溏、纳差人群食疗保健。根据体质和目的选择生品或制品。

中医治病需辨证施治,因个体差异,服用中药前,建议先咨询专业的中医师和中药师!要想学到更多中医药知识,请持续关注鹤山市中医院公众号哦!

END

(供稿:药剂科梁青霞 审核:胡妙珍)