在芸香科植物的芬芳世界里,佛手以其奇特的果实形态和馥郁的香气独树一帜。它不仅是案头清供的雅物,更是中医宝库中疏肝理气的良药。其状如佛手,千姿百态,寓意吉祥;其气若柑橘,清冽芬芳,沁人心脾。这枚“金佛手”,以其独特的形、香、效,在疏解郁结、调和脾胃方面展现着温和而持久的魅力,是理气药中兼具观赏与药用价值的珍品。

中药来源

中药佛手,来源于芸香科常绿小乔木或灌木植物佛手的干燥成熟果实。通常在秋季果实由绿转黄或黄绿色时采收,趁鲜纵切成薄片(亦有整个或切块者),晒干或低温干燥后入药。其药材名亦称佛手片或佛手柑。

典籍记载

佛手入药历史悠久,明清时期医籍记载渐丰。《本草纲目》在“枸橼”条下提及类似形态的“香橼”,后世逐渐区分。清代《本草再新》明确记载佛手:“治气舒肝,和胃化痰,破积,治噎膈反胃,消癥瘕瘰疬。”《滇南本草》载其:“补肝暖胃,止呕吐,消胃寒痰,治胃气疼痛,止面寒疼,和中行气。”《本草便读》称其:“理气快膈,惟肝脾气滞者宜之。”历代医家主要推崇其疏肝解郁、理气和中、燥湿化痰的功效。

药材性状

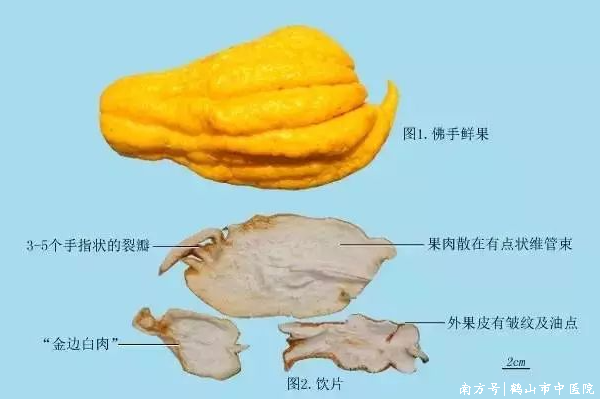

外观(切片):呈类椭圆形或卵圆形的薄片,常皱缩或卷曲。大小不一,厚约1-2毫米。

表面:外皮黄绿色或橙黄色,有皱纹及油点(油室)。果肉(中果皮)黄白色或淡棕黄色,散有凹凸不平的线状或点状维管束(筋络)。

质地:质硬而脆,受潮后稍韧。

气味:气清香,味微甜而后苦、辛。香气浓郁持久是其显著特征。

横断面:可见明显的白色筋络(维管束)网络。

性味归经

本品味辛、苦、酸,性温。归肝、脾、胃、肺经。

功能主治

佛手的核心功效在于疏肝理气、和胃止痛、燥湿化痰:

①疏肝解郁,理气和中:为治疗肝郁气滞及脾胃气滞的要药。

主治肝气郁结所致的胁肋胀痛、胸闷不舒、情志抑郁或易怒。

主治脾胃气滞所致的脘腹胀满、痞闷疼痛、嗳气呕恶、食欲不振。

②和胃止痛:尤擅治疗肝胃不和引起的胃脘胀痛、连及两胁、嗳气频繁、食后加重等症。

③燥湿化痰:能理气宽中,燥湿化痰。适用于痰湿壅滞或痰气交阻所致的咳嗽痰多、胸闷气促、痰白黏稠、咽喉不利等症。

④行气导滞:可用于气滞引起的食积不消、腹胀便秘(轻症)。

药膳推荐

佛手香橼茶

组成:佛手片3-5克(或鲜佛手丝适量)。

做法:沸水冲泡,加盖闷5-10分钟,代茶频饮。可加少量冰糖或蜂蜜调味。

功效:疏肝理气,和胃止痛。适用于情绪不佳、脘腹胀闷、食欲不振者。

佛手陈皮饮

组成:佛手片5克,陈皮3克。

做法:沸水冲泡或略煮片刻,代茶饮。

功效:增强理气健脾、燥湿化痰之功。适用于脾胃气滞兼有痰湿者(脘腹胀满、嗳气、痰多)。

佛手粥:

组成:佛手片10克(纱布包),粳米50-100克。

做法:佛手片煎取药汁(或纱布包同煮),用药汁(或取出药包)与粳米煮粥,可加适量白糖调味。

功效:健脾养胃,理气止痛。适用于年老胃弱、消化不良、脘腹胀痛者。

佛手蜜饯(家庭简易版):

组成:鲜佛手(切片)、白糖或蜂蜜。

做法:鲜佛手片用盐水略泡后沥干,与白糖层层铺放于容器中腌制数日,或直接浸入蜂蜜中存放。取适量泡水或直接食用。

功效:理气开胃,生津润燥。可作为日常小食,缓解轻微气滞不适。

注意事项

阴虚火旺者慎用;气虚者慎用;孕妇慎用;因其芳香,有效成分多为挥发油,不宜久煎,建议后下或泡服。

中医治病需辨证施治,因个体差异,服用中药前,建议先咨询专业的中医师和中药师!要想学到更多中医药知识,请持续关注鹤山市中医院公众号哦!

END

(供稿:药剂科梁青霞 审核:胡妙珍)