中伏,常被称为“伏天之中伏”,高温酷暑达到顶峰,且降雨频繁,“暑湿”和“暑热”之邪达到鼎盛。人体不仅承受着外界的酷热煎熬,更易耗气伤津(表现为乏力、口渴、多汗、心烦),同时湿邪内阻,影响气机升降(胸闷、脘痞、腹胀、便溏)。因此,中伏药膳需 “清暑、除湿、益气、生津” 四法并举,在祛除病邪的同时,及时补充损耗的气阴。

药膳推荐原则

性味:在甘淡渗湿基础上,增加酸甘生津、辛苦宣透之品。酸能敛汗生津,甘能益气缓急,辛能行气化湿,苦能清热燥湿。

功效:侧重清解暑热、芳香化湿、益气养阴、醒脾开胃。

常用食材/药材:西瓜翠衣、乌梅、麦冬、五味子、太子参(或西洋参)、冬瓜、白扁豆、莲藕、荷叶、藿香、佩兰、苦瓜、鸭肉、鱼类等。

精选药膳两例

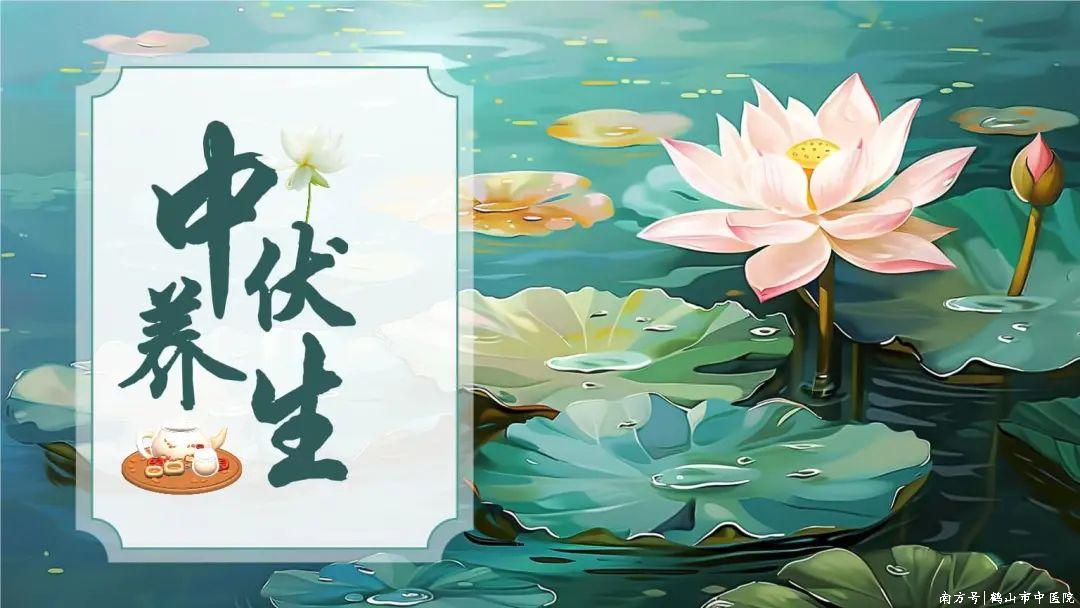

乌梅三豆饮

材料(4-5人份):乌梅(药用)30克,绿豆50克,赤小豆50克,黑豆50克,陈皮5克,甘草片5克,冰糖(或黄冰糖/红糖)适量。

制作:

将绿豆、赤小豆、黑豆洗净。乌梅、陈皮、甘草稍冲洗。

所有材料(除冰糖)放入锅中,加入足量清水(约2000ml),大火烧开。

转小火慢煮1-1.5小时,直到豆子开花软烂(黑豆需要时间较长)。

捞出材料渣(也可保留乌梅和陈皮,喝时过滤),加入冰糖调味(红糖补益气血效果更佳,血糖高者可不加或少量)。

放温或冷藏(不可过凉)后饮用。

功效解析:此方源自古方“扁鹊三豆饮”,是著名的清暑、利湿、解毒方。乌梅味酸涩,收敛浮阳,生津止渴,解暑安神。绿豆性寒,清热解毒,消暑除烦。赤小豆利水消肿解毒。黑豆性平,滋阴补肾,活血解毒,兼利水,且能制绿豆之寒凉。三豆配合,清利湿热又不甚伤脾阳。陈皮、甘草健脾和中,调和诸药。冰糖甘甜生津。整体酸甘化阴,清凉解渴,祛暑不伤正,尤其适合中伏大汗伤津、心烦口渴、湿毒内蕴(如痱子、暑疖)者。

适宜人群:酷暑下出汗过多、口干口渴、心烦乏力者;湿毒内蕴易长痱子暑疖者;小儿夏季热。是家庭常备的保健饮品。

禁忌/注意:糖尿病人慎用糖。脾胃极度虚寒易泻者慎用绿豆,可用红豆或薏米代替部分绿豆。感冒初起、咳嗽痰多者不宜多用乌梅。冷藏后需放置常温再饮。

苦瓜酿肉(清蒸版)

材料(2-3人份):苦瓜2根(中等大小),猪瘦肉馅150克,干香菇3-4朵(泡发),虾米一小撮(泡发),姜末少许,葱末少许,生抽、蚝油、料酒、白胡椒粉、盐、香油、淀粉少许。

制作:

苦瓜洗净,切去两端,切成2-3厘米厚的段,用勺柄或小刀挖去内瓤(尽量去除白膜,减少苦味)。

肉馅中加入泡发切碎的香菇丁、虾米末、姜末、葱末。加入生抽、蚝油、料酒、白胡椒粉、少许盐、香油,顺一个方向搅打上劲。

将调好的肉馅酿入苦瓜段中,压实填满。

蒸锅水烧开,将酿好的苦瓜段放入盘中,入蒸锅大火蒸15-20分钟,至肉馅熟透。

蒸出的汤汁倒入小锅(若少可稍加少量水),加入少许生抽(或蒸鱼豉油)、水淀粉勾个薄芡,淋在蒸好的苦瓜酿上即可。

功效解析:“夏吃苦,胜进补”。苦瓜性寒味苦,功善清热祛暑、明目解毒、清心除烦,是解中伏暑火要菜。其独特的苦味源于所含的奎宁、苦瓜甙等,能增进食欲、健脾开胃。猪肉(瘦肉)甘咸平,滋阴润燥。香菇、虾米提鲜增味,也补充蛋白质和矿物质。清蒸做法最大限度保留了苦瓜的清火之性,避免了油腻,与肉馅结合达到清热不伤阴、滋腻不生湿的效果。是一款非常应季的药膳小菜。

适宜人群:暑热心烦、目赤肿痛、口舌生疮、食欲不振者。

禁忌/注意:脾胃虚寒泄泻者少食苦瓜,或搭配姜末食用。

炎炎夏日 中伏养生

中伏养生,此阶段重在“清暑”、“化湿”、“补津气”。饮食上继续清淡,保证水分充足(推荐淡茶水、米汤、乌梅饮、白开水),适量增加酸味(如醋、柠檬、番茄、乌梅)以开胃敛汗。高温时段避免外出,合理使用空调(温度不宜过低,注意通风除湿),避免“空调病”。适当饮用清暑生津饮料,并辅以益气养阴的食物,以对抗酷暑带来的气阴损耗。

中医治病需辨证施治,因个体差异,服用中药前,建议先咨询专业的中医师和中药师!要想学到更多中医药知识,请持续关注鹤山市中医院公众号哦!

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除。

END

(供稿:药剂科梁青霞 审核:胡妙珍)